| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

はばたけ!若手職人展

9:30 AM

展覧会「出ズフェス」@ギャラリー七面坂途中

12:00 PM

展覧会「出ズフェス」@ギャラリー七面坂途中

@ ギャラリー七面坂途中

8月 1 @ 12:00 PM – 8月 8 @ 5:00 PM

出ズフェス ~出たかった展~ イベントが中止になるのは仕方がない、でも溢れる想いをどこかにぶつけたい、そんな四人の合同展です。

写真展「Reimagining War」

1:00 PM

写真展「Reimagining War」

@ OGU MAG

8月 1 @ 1:00 PM – 8月 9 @ 5:00 PM

概要 参加作家名: 奥山美由紀、小原一真、木村肇、林典子 会期: 2020年8月1日(土)〜2020年8月9日(日) 開館時間: 13:00-19:00(最終日8月9日のみ10:00 – 17:00) 公式ホームページ: https://www.reimaginingwar.com/ Facebookページ: https://www.facebook.com/Photo-Exhibition-Reimagining-War-Aug-2020-Tokyo-103388748097402/ 写真展ステイトメント 2020年8月で日本の敗戦から75年を迎える。 アジア・太平洋戦争という言葉を考えるとき、その先にある対象の漠然とした、そして途方もない広さにしばし思考が途切れてしまうのは、それはおそらくその文字通りの地理的広さと75年という月日を経る中で、私たち自身がその言葉に接点を見出すことが難しいからかもしれない。あの戦争を経験していない現代の若者にとって、その接点とは歴史の授業であり、映画であり、小説であり、そして、一部の幸運な人間にとっては、祖父母、曽祖父母世代から聞いた生きた声だった。残念ながら、それらの幸運な機会を持つことが出来る人々は向こう10年、20年でほぼ完全に失われ、それから先は、その機会を持つことが出来た人たちの声を頼りに、それらのことを想像するしか出来なくなる。戦争が歴史の年表における完全な過去となる。 しかし、戦争を「ある物語」が始まった一つの起点と捉えたとき、それは未だに続く一連の出来事の一つの断片でしかないことに気づかされる。それら、戦争が残した物語は、経済復興を遂げてもインターネットが普及しても、個人の中に残り続け、次世代へと伝播していく。それらの多くは長い間、沈黙を強いられながらも、勇気ある人々の意思によって、今なお続く戦争の物語として、過去と断絶された接点をもう一度現在に接続してくれる。 写真展「Reimagining War」は、それら過去と現在の接点を写真家自身が見出しながら、「過去の大戦」ではない、今なお「戦争と地続きにある物語」を記録した作品が展示される。インドネシア、オランダ、オーストラリア、マレーシア 、北朝鮮、韓国、そして東京、大阪。それぞれ、異なる地で撮られた異なる人々・風景の写真はアジア・太平洋戦争を一つの起点としながら、75年の時間の経過を追いながら現在から見た戦争の一つの帰結を提示する。 戦争を知らない写真家たちが記録した戦争の物語。それらの物語が、これからの私たちの中にとどまり、今一度、戦争とは何かということを考えるきっかけになることを心から願っている。 イベント アーティストトーク「戦争をとどめる- 今、なぜ戦争を伝えるのか」 8月2日(日) 19:00-21:00 入場無料 定員10名 (問い合わせ予約は: reimaginingwar@gmail.com) *イベントはYouTube Liveでも同時刻に配信されます。https://www.youtube.com/watch?v=MU1lq5xkNHY 第二次世界大戦の終結から75年という数字が大きな意味を持つのは、単純に区切れが良いからということではない。75年という時間の経過の中で積み重ねられた、戦争を起点とした様々な物語が、私たちの上に重くのしかかりながら、この75年の意味を問うているからである。「過去の大戦」から遠く離れた戦後生まれの写真家たちは、その物語の一端を垣間見て、現在の視点からそれぞれの物語を伝えようと試みた。なぜ今、戦争を伝えるのか。写真家がそれぞれの想いを語る。 進行 若山満大 参加写真家 奥山美由紀、小原一真、木村肇、林典子

|

||||||

|

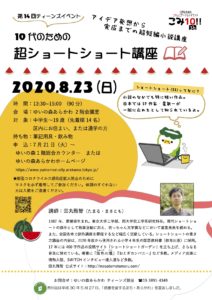

南極のこと ~日本初の南極探検から110年~(区民カレッジ特別講演会)

1:30 PM

南極のこと ~日本初の南極探検から110年~(区民カレッジ特別講演会)

@ サンパール荒川小ホール

8月 8 @ 1:30 PM – 3:15 PM

区民カレッジ特別講演会。 第46次南極地域観測隊隊長 松原廣司氏を招いての講演会が開催されます。 定員50名。申込は往復はがきにて、7/25(土)必着。

|

||||||

|

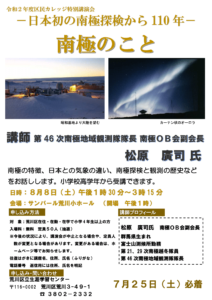

彩る日常 あらかわの技

彩る日常 あらかわの技

@ 荒川ふるさと文化館1階 あらかわ伝統工芸ギャラリー

8月 14 – 12月 20 終日

荒川区には江戸から続く工芸技術を受け継ぎ、伝えている職人が多く活躍しています。あらかわ伝統工芸ギャラリーでは、区内の職人の伝統工芸品を展示しています。ぜひ伝統工芸の技をご覧ください。

みやびの響き 雅楽 投げ銭ライブ

7:00 PM

みやびの響き 雅楽 投げ銭ライブ

@ 都電カフェ&サイクルジム三ノ輪 Toden Cafe & Cycle Gym Minowa

8月 14 @ 7:00 PM – 8:00 PM

出演 都電荒川線終点雅楽バンド(臨時) 日時 2020年8月14日金曜日 19:00〜20:00 場所 都電カフェ&サイクルジム三ノ輪 Toden Cafe & Cycle Gym Minowa 出演者プロフィール 二宮道輝(にのみやみちてる) 専攻は、龍笛・高麗笛・琵琶・打物全般。 民間の雅楽演奏団体「博雅会」に所属。 龍笛を上研司師(宮内庁楽師)に師事。 高校入学時より雅楽を始め、在学時より博雅会に所属し、以来博雅会メンバーとして全国各地で演奏活動を続ける。広島厳島神社・香川金刀比羅宮などの有名寺社での演奏や、JR西日本主催ファッションカンタータや三茶de大道芸出演、東儀 秀樹氏との共演多数。 昨年、ラグビーW杯の神戸スタジアムにての雅楽演奏、都内の小学校での演奏体験や、 結婚式場にて年間数百軒の生演奏など行い現在に至る。 國本淑恵(くにもとよしえ) 東京藝術大学音楽部邦楽科雅楽専攻卒。 篳篥を三浦進、高桑賢治、東儀秀樹、各氏に師事。 国内での演奏の他、中国雲南省やモンゴル、南米、オーストラリア等各国にて演奏。 性別を問わず篳篥を指導、雅楽の普及に努める。 目白浄清楽雅楽教室篳篥講師。 NHK文化センター町田教室篳篥講師。 雅楽団体「伶楽舎」所属。 音無史哉(おとなしふみや) 笙、雅楽奏者。大学でのコンピュータ音楽研究時に雅楽と出会い、後に笙を手に取る。古典雅楽の演奏を重ねながら、雅楽の宴、笙の音に囲まれる「笙サラウンド」、笙とコンピュータのリアルタイムプロセッシングライブなど、笙や雅楽の様々なあり方を提示している。Tim Hecker“KONOYO””ANOYO”レコーディング&ワールドツアー、東儀秀樹コンサート、NHKよるドラ「いいね!光源氏くん」等参加多数。みやびを遊ぶ「花舞鳥歌風遊月響雅楽団」共同主宰。サラリーマン雅楽「給湯流雅楽部」部長。(profile photo by IJT) https://www.facebook.com/otonashifumiya 楽曲解説 曲目は 『平調調子(ひょうじょうのちょうし)』 『萬歳楽(まんざいらく)(管絃吹き)』 『楽器紹介』 『太食調調子(たいしきちょうのちょうし)』 『還城楽(げんじょうらく)』 『嘉辰(かしん)』です。 平調調子(ひょうじょうのちょうし) 音合わせの曲。雅楽ではいろいろな調子(西洋音楽のハ長調、ニ短調のようなもの)ごとに、音合わせ用の曲があり、その曲を言う。 オーケストラなどで言う『チューニング』にあたる曲。笙の音に篳篥、笛の順で加わっていき、音を合わせる。 この『調子』が上手く演奏できた時には『今日は調子がいい』と言う語源や、逆に調子だけが良くて、他の曲が上手く行かなかった時に、『あの人は調子だけが良いね。』や、『お調子者』と言われる語源にもなってます。 萬歳楽(まんざいらく) 唐時代において,賢王が国を治めるときに鳳凰という鳥が飛来して「賢王万歳」とさえずったと伝えられるところから,鳥の声を音楽とし,飛ぶ姿を舞に作ったといわれる。日本に伝えられてのちは,めでたい曲として即位大礼などの機に奏されることが多かった。舞が優雅でしかも変化に富んでいるので,今日でも上演される機会が多い。 今回演奏するのは、舞を伴わない管絃と言う形で演奏します。 鉄道開通の際、明治天皇が新橋から横浜に向けて出発する時に演奏された曲です。 還城楽(げんじょうらく) 『見蛇(げんじゃ)楽』『還京楽』ともいう。舞人1人による走舞。眉間(みけん)にこぶのある怪奇な面をつけ、左手は剣印という印を結び、右手には赤い桴(ばち)を持つ。同一楽曲で左方(唐楽)、右方(高麗(こま)楽)両方の舞がある珍しい曲で、前者は2拍と4拍の交互拍子(只(ただ)拍子)、後者は2拍と3拍の交互拍子(夜多羅(やたら)拍子)で舞う。全体は、(1)新楽乱声(しんがくらんじょう)、(2)陵王乱序、(3)還城楽音取(ねとり)、(4)当曲、(5)案摩(あま)乱声の5部分よりなり、陵王乱序には「蛇持ち」と称する人が舞台に木製の蛇を置き、これをみつけた舞人が飛び上がる有名な振(ふり)がある。当曲ではこの蛇を左手に持ち勇壮な舞を披露する。一説に、中国西域(せいいき)に住む野蛮人(胡(こ)人)が好物の蛇をみつけて喜ぶようすを舞にしたといわれる。 今回は舞を伴わず、管絃舞楽の形で、夜多羅拍子(2拍3拍)にて演奏いたします。 この曲は鉄道開通の際、横浜を訪れた明治天皇が新橋駅に到着された時に演奏された曲です。 又、やたらめったらなどで使われる『やたら』はこの雅楽の夜多羅拍子が語源と言われています。 朗詠『嘉辰(かしん)』 雅楽の演奏体型は管楽器、絃楽器、打楽器のみで演奏する『管絃(かんげん)』と、舞を伴って演奏する『舞楽(ぶがく)』 唄をうたう『朗詠(ろうえい)や催馬楽(さいばら)』があります。 今回は朗詠『嘉辰』を演奏します。 朗詠とは、平安時代の詩吟。平安朝の貴族は祝宴や風流の遊びのたびに、さかんに漢詩や和歌を朗詠した。「嘉辰」は中でも一番の人気曲。紫式部日記には、藤原道長が孫(のちの後一条天皇)の誕生の祝宴でこの詩を何度も朗詠する場面が出てくる。 歌詞は「嘉辰令月歓無極 万歳千秋楽未央(かしんれいげつかんむきょく ばんぜいせんしゅうらくびよう)」というもの。 意味は「星がきれいで月が美しく、私の喜びは限りがない。千年歌っても万年歌っても、楽しみは半分も終わらない」。とも言われております。 鉄道開通と雅楽 http://gagaku-asia.blog.jp/archives/52084904.html イベントURL Peatix Facebook

|

||||||

|

あらかわらいふ「モバイルスタンプラリー」

あらかわらいふ「モバイルスタンプラリー」

8月 21 – 9月 21 終日

専用アプリを使ってチェックインポイントにチェックイン。 10個のスタンプ集めをコンプリートすると、9/20(土)、9/21(日)に「スタンプラリーコンプリート記念 あら坊、あらみぃ、ひらりちゃんなど、荒川区のあちこちで見かけるキャラクターたちが描かれた、コンプリート記念の特製クリアファイル(非売品)」を先着限定300名にプレゼントされます。 荒川区後援、荒川区にぎわい創生事業「第2回あらかわらいふ」イベントの一環。 「第2回あらかわらいふ」は、「あらかわらいふ」と「荒川もんじゃ学研究会」の2つの荒川区社会教育関係団体による共催イベントです。

|

||||||

購読